Headline News

東愛知新聞にて新連載が始まりました

東愛知新聞におきまして三河市民オペラの冒険と題しましての連載②

新聞掲載のサイトでございますこちらをクリックしてご覧下さい。下記にも同内容を転記してございます。

【連載】三河市民オペラの冒険〈2〉

とてつもなく熱い「何か」

(NHK名古屋放送局・吉田英司)

私が初めて三河市民オペラの稽古場を訪れたのは、公演の2カ月前、2023年3月のことだった。まだ番組の企画書は白紙。どのような切り口で取材できるか、手探りのスタートだった。

合唱稽古を見学し「三河市民オペラ制作委員会」のメンバー数人に話を聞いた。委員会を構成する24人は、地元豊橋で会社を経営しながら、オペラ制作の裏方を支えていた。稽古場の確保から出演者のケア、数千万円におよぶ資金調達まで、膨大な役割を無償でこなしていた。

本業と私生活の時間を削り、彼らはなぜこれほどまでに献身できるのか。その答えを求め、私は彼らの言葉の奥を探った。しかし、核心に迫る言葉は容易には見つからない。企画書を書けないまま、見切り発車のような形でデジカメを片手に豊橋に通い始めた。

最初に密着取材したのは、協賛金を集める場面だった。24人の制作委員が手分けして約400社の地元企業を回り、1口2万円からの出資協力を呼びかけていた。年度末の多忙な時期に、まだ見ぬオペラの魅力を懸命に説いて回る姿を見ていて、少しずつわかってきた。彼らを駆り立てていたのは「この先に、とてつもなく熱い『何か』が生まれる」という確信だったのだ。

その確信の源は、制作委員会のリーダー鈴木伊能勢さんの「舞台と観客が一体となった本物の感動を生み出す」という揺るぎない信念にあった。彼は圧倒的な熱量で周囲を巻き込み、有無を言わせぬ引力で制作委員のメンバーを導いていた。

さらに、豊橋という土地に根付く経済人たちの強固な結束も、このオペラを支える大きな力となっていた。青年会議所の若き経営者たちは持ち前の行動力で精力的に走り回り、彼らを支える先輩世代は、長年培った経験と人脈を生かして役割を果たしていた。

彼らの献身は、23年5月に上演を迎えた歌劇「アンドレア・シェニエ」で実を結んだ。一流のオペラ歌手と舞台スタッフ、地元のオーケストラと合唱団、裏方で奔走した制作委員、協賛した地元企業、そして客席を埋め尽くした2日間延べ2700人の観客…。すべてが一体となった会場の高揚感に私は震えた。圧倒的なクライマックスで幕切れを迎えた瞬間、会場はスタンディングオベーションの熱狂に包まれた。「とてつもなく熱い『何か』」「舞台と観客が一体となった本物の感動」が、確かに生まれたのだ。

しかし、この成功を目の当たりにした私は、同時にある種の難しさも感じた。これは、どこでも再現可能な成功モデルではない。情熱の塊のようなリーダー、組織立って動ける強固な地域コミュニティー、そして無償で奔走する約20人の精鋭たち。これら全ての要素がそろう場所が、他にどれほどあるだろうか。

三河市民オペラが、あの感動を今後も生み出し続けていくのは容易なことではないだろう。しかし、だからこそ、彼らには「感動のため」という原点を守り抜いてもらいたい。制作委員の一人が、ドア係を務めながら初めてオペラの舞台を目にし、人目もはばからず号泣していた姿を、私は忘れられない。あの感動の現場に立ち会えた時、彼らはきっとこう思ったはずだ。「すべては、この瞬間のためにあったのだ」と。

◇

神戸市出身。1999年入局。初任地の大分で地域放送に携わった後、東京でクラシック音楽の番組を15年間担当。その後、大阪勤務を経て名古屋に異動。地元の音楽文化を取材してきた。23年5月に三河市民オペラを取り上げ、ニュース番組「まるっと!」でリポートを、情報番組「さらさらサラダ」で特集企画を放送した。

東愛知新聞にて新連載が始まりました

東愛知新聞におきまして三河市民オペラの冒険と題しましての新連載が始まりました

新聞掲載のサイトでございますこちらをクリックしてご覧下さい。下記にも同内容を転記してございます。

【新連載】市民オペラの冒険〈1〉

最上のものは未来にある

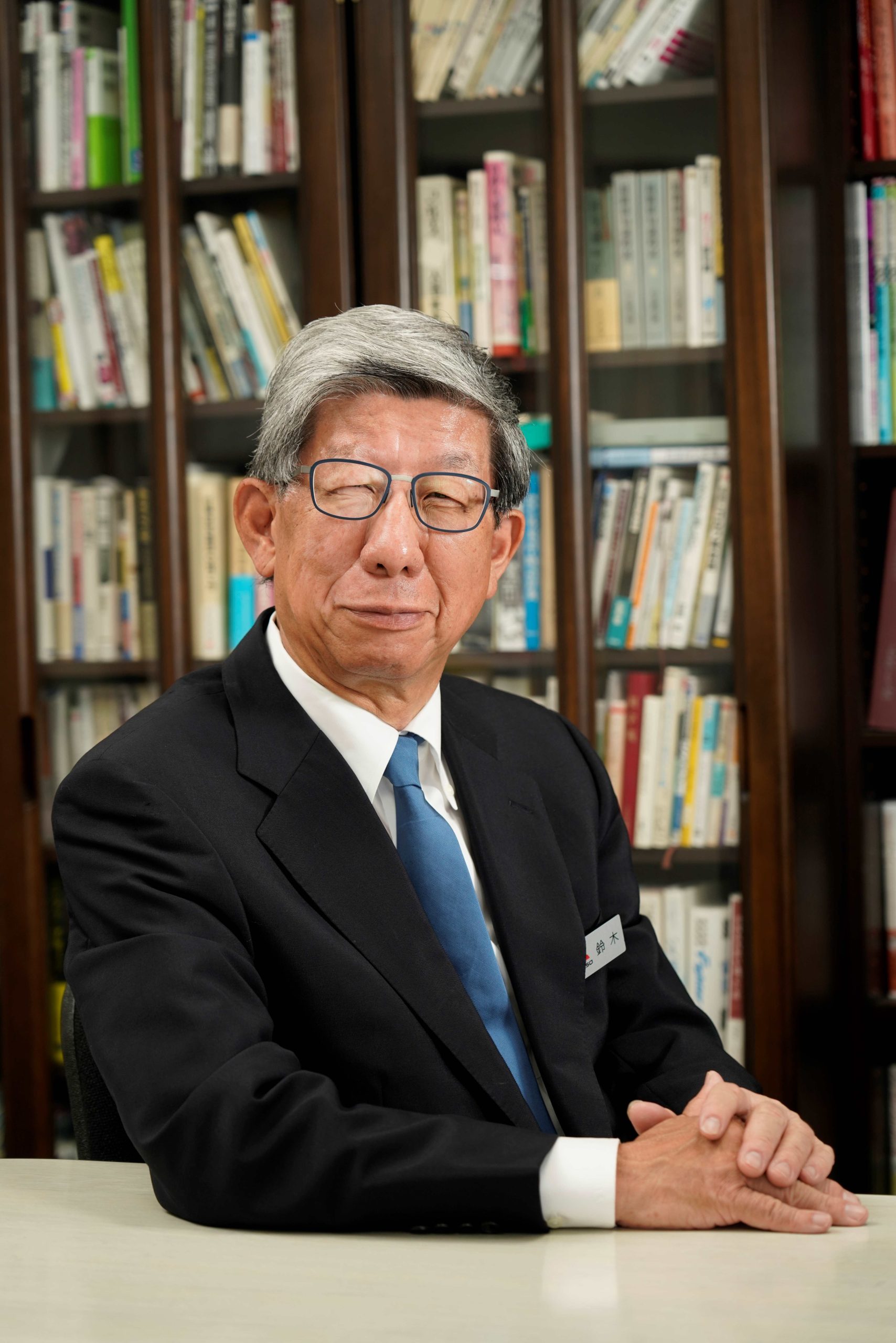

(制作委員長・鈴木伊能勢)

■心を震わせたことだけが生きて来た景色になる

三河市民オペラ制作委員会は1回ごとのプロジェクトチームです。しかし次回は、委員会を再編成するだけで済むのか。見えて来た課題と現状とその原因に、どう向き合えば良いのか。6回目の上演に今回以上の感動を生み出すことが出来るのか。

「アンドレア・シェニエ」の委員会は昨年ガラコンサートを終え、年末に解散した。6人のチームリーダーが次はやるべきか、やらざるべきか、検討を重ねている。関わっていただいた指揮者、演出家、出演者、報道の方、オペラ評論家、オペラ研究者の方々に、12回の連載を通して、三河市民オペラの課題と可能性、あるべき姿について語っていただきます。

■これ以上の資金調達とチケット販売は可能なのか→問題は何か

2日公演で2700枚のチケットは完売し、満席を実現出来た。しかしチケットの売り上げだけでは収支が合わない。補助金や助成金をお願いし、コロナ禍の文化庁の補助金も受けた。6回のコンサートの収益を足しても、なお不足する分は、協賛広告を300件集めることでカバーした。

諸物価の高騰は次回の制作費の高騰につながってくる。次回に舞台それ自体がオーラを放つような舞台を作ることが可能なのか。

過去5回やってきた三河市民オペラのビジネスモデルは、変換を迫られている。

■オペラを観て涙が止まらなくなったのは何年ぶりだろう?→現状を把握する

公演でのアンケート回収率は40・6%。舞台に感動したお客様は87・8%でした。

「魂の歌声で鳥肌が立ちました」「最後のシーン、本当に泣きました」

満席の客席の熱が舞台の熱と相まって「胸が熱くなった圧巻のスタンディングオベーションです」との声を戴いた。

2023年に第10回JASRAC音楽文化賞を受賞、24年は令和5年度愛知県芸術文化選奨文化賞を受賞。

■結果に救われたものの問題の根は深い→原因を究明する

世界的なコロナ禍の最中の20年3月にドイツのモニカ・グリュッター文化大臣はこう発言している。「芸術とは、人間の生存という根本的な問題に向かい合う上で不可欠なものであり、特に今のように、確実性が崩壊し、社会的な基盤のもろさが露呈し始めている時代には欠くことが出来ないものである」。ドイツ政府はこの発言に基づき芸術家たちへの支援を全面的に実行した。

オペラでまともな舞台を作ればチケットを完売しても赤字になる。補助金や助成金だけでは制作費を賄えない。不足分はコンサートを主催した事業収入と協賛広告に頼るしかない。やりたければ自分でやるしかないのが、この国の仕組みです。この国のオペラや芸術はこれからどうなっていくのか。誰が、どの団体が現状を憂い、未来を創り出そうとしているのか。

■進むべき道はあるのか→将来を予測する

このまま演目だけ変えて、同じようにやれば経済的に破綻する。ではどうするのか。

①制作費がかさまない、出演者も少ない演目を選ぶ。

②公演回数は2回のままチケットを値上げする。今年10月のウイーン国立歌劇場の日本公演、モーツアルト作曲「フィガロの結婚」はS席8万2000円、一番安いE席が2万9000円(土日曜)、三河市民オペラ「アンドレア・シェニエ」はSS席1万3000円でした。

③演奏会形式のオペラにする。

④これ以外は無かった「アンドレア・シェニエ」を上演し、これ以上の高みに登ることが難しいのなら、これを最後に幕を閉じるか。

■胸を熱くさせたい、ただそれだけのために→理想モデルを作る

もっとみんなの胸を熱くすることは出来るのか。私たちにその熱はあるのか。この街は、この国は私たちを必要としているのか。私たちに未知の道を進む力はあるのか。志を同じくする同志は集まるのか。20年続いた「三河市民オペラの冒険」はまだ続けられるのか。未知の世界への挑戦を諦めずに、ワクワクしながら進むことが出来るのか。最上のものは過去にではなく、未来にあるはずです。知恵を絞って道を開きたい。

あなたは三河市民オペラをどう思いますか。